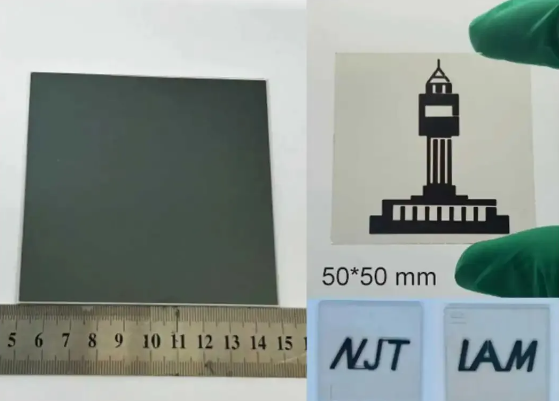

安然网11月2日消息,据媒体报道,南京工业大学科研团队采用“全真空热蒸发”技术,成功制备出0.066平方厘米的钙钛矿光伏器件,其光电转换效率高达25.19%。该器件在持续运行超过1000小时后,性能仍保持在初始值的95%以上,展现出优异的稳定性。此外,团队利用相同方法制备的1平方厘米器件,效率也达到23.38%,显示出良好的产业化前景。相关研究成果已发表于国际权威期刊《自然·光子学》。

目前,国际实验室普遍采用溶液法制备钙钛矿光伏器件,例如旋涂、涂布等技术。论文第一作者、南工大博士生徐雨田指出,这类方法常使用N,N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜等有毒溶剂,不仅对健康和环境构成潜在风险,也限制了其在大规模生产中的应用。

论文通讯作者、南工大副教授郭庆勋介绍,团队采用的“全真空热蒸发”技术,其过程类似于在真空环境中“蒸镀”薄膜:将原材料加热,使其以分子或原子形态气化并沉积在基板上,形成均匀致密的薄膜。该方法全程不使用溶剂,工艺控制精确,膜层质量高,被视为推动高性能钙钛矿光伏器件从实验室走向产业化的理想路径。

在实现均匀成膜的基础上,如何进一步提升光电转换效率成为团队面临的关键挑战。论文共同通讯作者、南工大教授陈永华表示,团队创新性地提出了“反向逐层”沉积策略。他形象地解释道:“传统方法好比先铺‘砖块’再浇‘水泥’,而我们则反其道而行,先沉积‘水泥’再沉积‘砖块’。”这一顺序结合自组装分子,在后续退火过程中有效促进了固态原料之间的反应与扩散,从而“生长”出高质量的钙钛矿晶体薄膜。

凭借上述技术突破,团队不仅攻克了钙钛矿光伏器件的效率瓶颈,将小面积电池效率提升至25.19%,还显著增强了器件的工作稳定性。

论文共同通讯作者、中国科学院院士黄维总结指出:“该成果不仅刷新了全真空热蒸发钙钛矿太阳能电池的世界纪录,也为未来进一步优化工艺、提升器件性能、实现大面积高效稳定且环境友好的钙钛矿光伏器件规模化制造,奠定了坚实的科学基础。”

– THE END –

评论0